eラーニングを選ぶときのポイント

はじめに

「eラーニングを導入したいが、どれを選べば良いか分からない」

「検索すると無数のサービスが出てきて、比較するだけで疲れてしまう」

今、この記事を読んでいるあなたも、そんな悩みを抱えてはいないでしょうか。価格、コンテンツ数、使いやすさ…。比較軸は多岐にわたり、すべてを検討するのは至難の業です。

私たちプレセナ・ストラテジック・パートナーズ(以下、プレセナ)は、これまでリーディングカンパニーを中心とした年間200社以上のお客様に対し、eラーニングを含む人材育成サービスを提供する中で、そのようなお悩みを数多く伺ってきました。そして、その度に「人の成長に本当に寄り添うとはどういうことか」を追求し続けてきました。

本記事では、私たちの知見から導き出した「失敗しないeラーニング選びの要点」をご紹介します。

eラーニングを導入する目的を考える

eラーニング選びで多くの企業が陥る最大の失敗は、導入すること自体が目的になってしまうことです。

魅力的な機能や安価な価格に惹かれて導入したものの、「社員が使ってくれない」「結局、何の効果もなかった」という結果になれば、たとえ安価でも貴重なコストと時間を無駄にしたことになります。

そうならないために、まず自問してほしいのが「なぜ、自社はeラーニングを導入するのか?」という根本的な問いです。

例えば、次の質問に対してすぐ答えられるでしょうか?

- 誰に向けた施策なのか?

- 新入社員/次世代リーダー候補の中堅社員/全社員

- どのような人材になってほしいのか?

- 業務の効率化ができる/新規事業を立ち上げられる/自律学習ができる/職階に必要な知識が頭に入っている…

- どのようなスキルを学ばせたいか?

- 基礎ビジネスマナー /ITスキル/ロジカルシンキング/マインドセット/労務知識…

- どのレベルの習熟を期待するのか?

- 知っているレベル/実務で成果につなげることができるレベル/指導や啓蒙ができるレベル…

これらの問いに明確な答えを出すことが、無数の選択肢の中から自社に本当にフィットするeラーニングを見つけ出す第一歩になります。

自社に合った学習スタイルを選べているか

コロナ以降の環境変化によって、多くの企業がeラーニングを導入し、社員がいつでも学べる環境を整えました。しかし、本当に社員の成長や業績向上につながっているのだろうか、という多くの企業がお持ちの悩みは、もしかしたら学習スタイルのミスマッチが原因かもしれません。

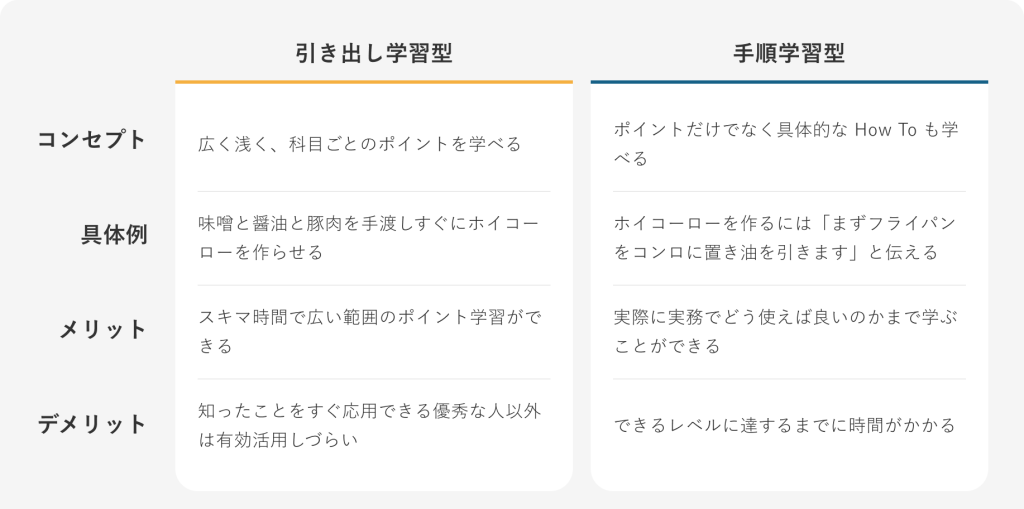

近年、主流となっているeラーニングには、大きく分けて2つのスタイルがあります。

1.引き出し学習型(ビュッフェ学習)

必要な知識を、必要なときに、短時間で学ぶスタイル。 ビュッフェで好きな料理を各人が取り分けるように、数あるコンテンツの中から自ら選んで学習します。

- メリット

- ・タイムパフォーマンスが高く、短時間で幅広い知識に触れられる

- デメリット

- ・学習効果が本人の意欲や基礎知識に大きく依存する

- ・知識が断片的になり、体系的な理解につながりにくい

2.手順学習型(コース料理学習)

成果につながりやすい仕事の進め方や思考プロセスを、決められた順序で一つひとつ丁寧に学ぶスタイル。 シェフが考え抜いたコース料理を順番に味わうように、体系的に知識やスキルを習得します。

- メリット

- ・学習者のレベルによらず、誰でも質の高い知識・スキルを習得できる

- ・物事の「なぜ?」から理解するため、応用力の高い実践的な力が身につく

- デメリット

- ・1つのスキルを習得するのに、ある程度の時間と集中力を要する

自社に最適な「学習の進め方」を見極める

最近のトレンドは「引き出し学習型」です。手軽に学べて、ポイントを素早く理解し実践に移せる理想的な学習方法だと言えます。

しかし、ここに落とし穴があります。

いくら豊富なコンテンツを提供しても「学習意欲に個人差がある」「若手社員に基礎からしっかり学んでほしい」といった場合、成果にはつながりにくいのが現実です。「できる人はさらに伸びるが、そうでない人は取り残される」という状況を助長し、組織全体の底上げには至りません。手軽で低価格に見えるサービスが、結果的に効果の出ない無駄なコストになってしまう危険性があるのです。

どちらの学習スタイルが一方的に優れている、ということではありません。

大切なのは、自社の課題や社員の現状を見極め、目的に合ったベンダーやサービスを選定することです。

私たちプレセナは、ビジネススキルを体系的に習得できる「手順学習型」のeラーニングを提供しています。それは、小手先のテクニックではなく、あらゆるビジネスシーンで通用する「型」を身につけることが、個人の成長と組織の発展に不可欠だと信じているからです。

まずは、貴社のeラーニングが「ただ提供するだけ」になっていないか、一度立ち止まって考えてみてはいかがでしょうか。

自律学習を支援できるか

「社員の成長のために、いつでも学べるeラーニングを導入した。なのに、ログイン率は低いまま…」

「受け放題サービスは、結局、意欲の高い一部の社員しか使ってくれない…」

その原因は、eラーニングの機能やコンテンツの質にあるとは限りません。問題の本質は「社員が自ら学び、使いこなせるか?」というもっと人間的な視点にあるのです。

受講者視点に立つと、そこにはいくつかの心理的なハードルが存在します。

- 選択の難しさ

- どれも重要そうに見えて、今の自分に何が最適なのか判断できない。

- 優先順位の問題

- 「いつでも学べる」という安心感が「今すぐやらなくてもいい」という後回しにつながり、日々の業務に埋もれてしまう。

こうした状況は、決して社員の意欲だけの問題ではありません。むしろ、良質な学びの機会を提供したいという企業側の想いが生んだ嬉しい悲鳴とも言えるでしょう。

では、どうすれば社員は自ら学び始めるのでしょうか。

最適な「与え方」が、投資対効果を最大化する

カギは、eラーニングという「道具」を、社員が「自分事」として捉えられるように企業側が支援することです。

具体的には、次の3つの仕掛けが有効です。

- 学習の「大義名分」を伝える

- ただ「学んでください」では、人は動きません。「なぜ今、このスキルを学ぶ必要があるのか」を、会社のビジョンや事業戦略、そして社員一人ひとりのキャリアプランと結びつけて伝えることが不可欠です。学習の先に得られる未来を具体的に示すことで、学ぶ意味と目的意識が生まれます。

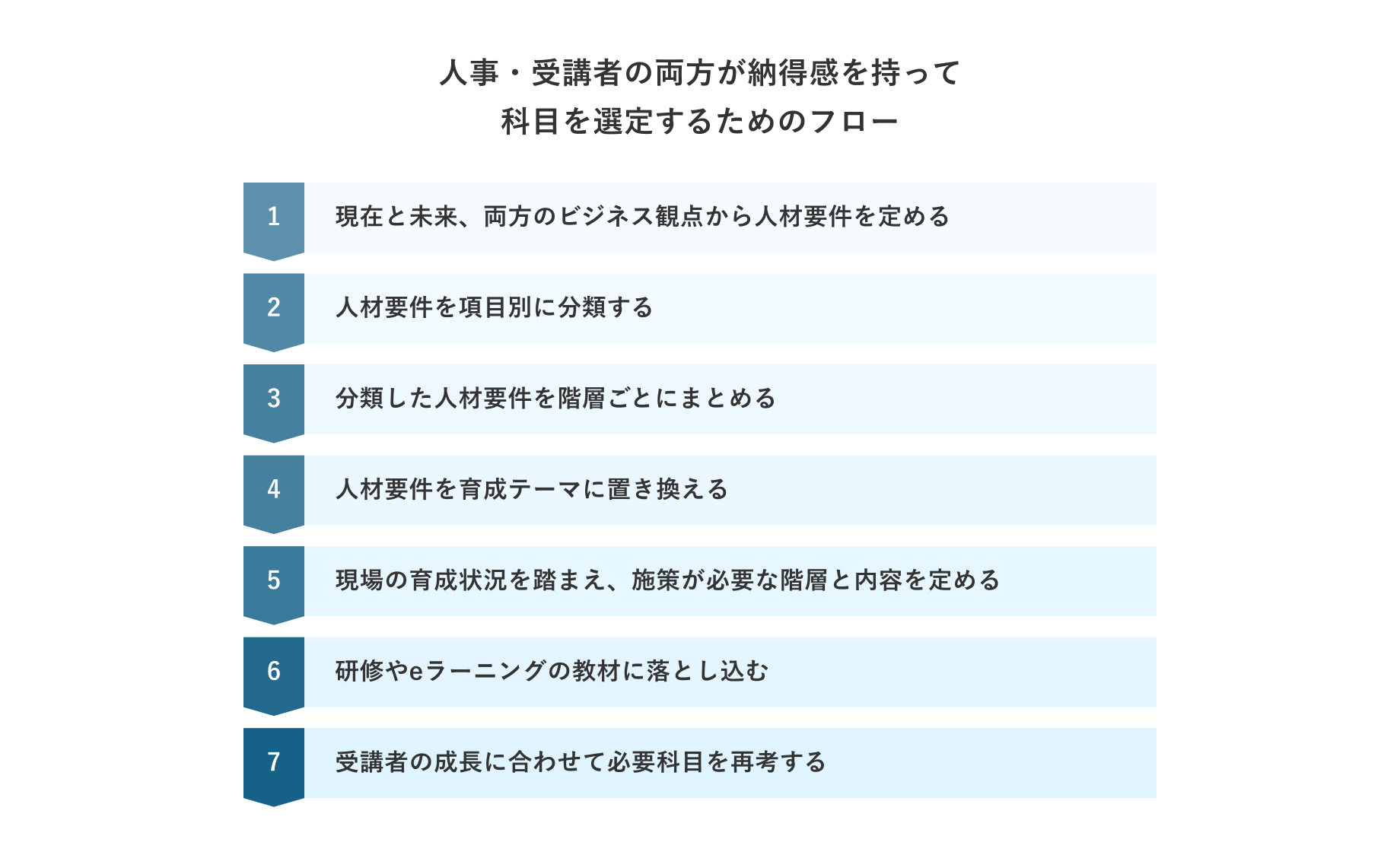

- 最適な「学習マップ」を提示する

- 膨大なコンテンツを前にして、道標がないとほとんどの人は途方に暮れてしまいます。「あなたの役職なら、まずこの3科目」「この課題を解決するには、このコースが最適です」といった形で、必要な科目の選定と受講の推奨を行うことが重要です。個々に最適化された学習マップは、迷いをなくし、学習への第一歩を力強く後押しします。

- 学習を「仕組み」で継続させる

- 学習は一過性のイベントではありません。学んだことを忘れず、行動に移してもらうための仕組みづくりが、学習効果を決定づけます。例えば「上司との1on1で学習の進捗を話題にする」「チーム内で学びを共有する機会を設ける」「学習内容を実践する小さなプロジェクトを任せてみる」などがあげられるでしょう。

こうした取り組みが、学習を「特別なこと」から「当たり前の文化」へと変えていきます。

どのようなサービス形態を選ぶにせよ、この「学習の目的を共有し、道筋を示し、継続をサポートする」という伴走の考え方を持つことが、導入後の成果を大きく左右します。

私たちプレセナは、質の高いコンテンツを提供することはもちろん、お客様の課題に合わせて最適な学習計画をご提案し、その実行と定着までをサポートする伴走を最も得意としています。もし、eラーニングの導入や活用法でお悩みでしたら、ぜひ一度、お気軽にご相談ください。

受講中のモチベーションを維持できるか

「eラーニングの受講完了率が、なかなか上がらない」

「受講はしていても、本当に身についているのか不安だ」

その大きな原因の1つが、受講者のモチベーション維持の難しさにあります。

教室に集まって講師や他の受講者とともに学ぶ集合研修とは異なり、eラーニングは基本的に一人で学習を進めます。この「個別の学習環境」が、意図せずしてモチベーション低下の要因を生み出してしまうのです。

主に2つの壁が受講者の前に立ちはだかります。

- 孤独感という壁

- 一人でPCに向かう学習は、疑問や気づきをその場で共有できず、孤独感を深めがちです。他の受講者の存在を感じられないため、学習ペースを維持するのも難しくなります。

- フィードバック不足という壁

- 「自分の理解は正しいのだろうか?」という疑問が生じても、すぐに講師に質問したり、周囲と意見交換したりできません。投げたボールが返ってこないような感覚は、学習意欲を削いでしまいます。

特に、実務で使えるレベルを目指す「手順学習型」のように、本質的なスキルを身につけるためには一定の学習負荷がかかります。この負荷を乗り越え、最後までやり遂げてもらうには、こうした壁を取り払う工夫が不可欠です。

学習体験のデザインが、成果を左右する

リアルな研修が持つ場の空気や一体感は、私たちが思う以上に学習効果に影響を与えています。

私たちは、eラーニング上でもリアルな集合研修のような熱量や双方向性を体験できないかと考えました。そこでプレセナのeラーニング(PLS)では、受講者を傍観者にせず、学習の主役にするための機能を実装しています。

- 思考を止めない「アウトプット」の機会(特許第6031010号)

- 講義の途中で、自身の考えや要約を「回答として書き込む」欄を設けています。ただ視聴するだけでなく、「考え、言葉にする」というアウトプットを挟むことで、受講者は能動的な参加者へと変わります。これにより、集中力が持続し、知識の定着も飛躍的に向上します。

- 孤独にさせない「双方向コミュニケーション」

- 受講中に生まれた疑問は、すぐに「講師へ質問」することができます。専門家からの的確なフィードバックは、理解を深めるだけでなく、「一人ではない」という安心感にもつながります。

- 一体感を醸成する「インタラクティブな体験」

- 他の受講者の回答や質問を閲覧できるだけでなく、共感したものに「リアクション(キャンディ)」を送り合える機能を搭載しています。リアル研修での「なるほど!」といううなずきや拍手のような感覚をオンラインで再現し、他の学習者の存在を常に感じられる一体感を創出します。

eラーニングを選ぶとき、コンテンツの内容はもちろん重要です。しかし、それと同じくらい「受講者が最後までやり遂げられる学習体験がデザインされているか」という点が、最終的な投資対効果を大きく左右します。

特に学習負荷の高いスキルを確実に習得させるには、モチベーションを維持し、学習者を孤独にさせないための仕掛けが不可欠です。

効果が正しく測定できているか

「今年の研修、効果はどうですか?」

経営層からこう問われたとき、あなたは何を根拠に成果を報告しますか? 研修への投資対効果(ROI)が厳しく問われる今、受講者アンケートの満足度や知識テストの点数だけでは、その問いに十分に答えることはできません。

本当に問われているのは「学習したスキルが、どれだけ実務で活かされ、成果につながっているか」です。この実践力をいかに測定するかにかかっています。

そのような中、なぜ、多くの企業が効果測定に課題を感じるのでしょうか。

それは測定方法に大きなジレンマが存在するからです。

- 理想

- 本当に現場でスキルを発揮できているかを見るには、評価者が実際の業務に張りついて観察するのが最も確実です。しかし、これには膨大な時間とコストがかかり、現実的ではありません。

- 現実

- 知識の有無を問うテストは手軽に実施できます。しかし、「テストで高得点を取れても、いざ上司に報告する場面で、学んだはずのロジカルシンキングが全く使えていない…。」といったケースは後を絶ちません。

つまり、研修担当者には「コストが高すぎる理想」と「効果が見えない現実」の間で、最適な測定方法を見つけ出すという難しいミッションが課せられているのです。

測定すべきは「成果につながる実践力」

このジレンマを解決するためには「実務でありそうなシーンにおいて、正しく必要なスキルを発揮できているか?」という能力を、現実的なコストで測定することが重要だと私たちは考えています。

プレセナのアセスメントは、まさにこの「間」を測定するために設計されています。具体的には「厄介なクレームを寄せる顧客へメールで返信する」「非協力的な他部署を会議で説得するための説明資料を構成する」といった、リアルなビジネスシミュレーション課題を提示します。

その課題のアウトプットを評価することで、単なる知識量ではなく「知識を応用して、課題を解決する能力=実践力」を客観的かつ定量的に可視化するのです。

効果測定は、研修の成否を判断する成績表ではなく、組織と個人の現在地を正確に把握し、次なる成長への道筋を描き出すための重要なデータです。プレセナは、この現実的かつ本質的な効果測定を通じて、「やって終わり」の研修から脱却し、貴社の研修投資が確かな成果へと結びつくサイクル創出を強力にサポートします。

学習を一気通貫させることができるか

新入社員研修、OJT、階層別研修、そしてeラーニング… 多くの企業では、社員の成長を願って様々な育成施策が導入されています。しかし、それぞれの施策が独立した“点”となり、互いに連携が取れていない「育成のサイロ化」に陥ってはいないでしょうか。

「研修とeラーニングで、同じテーマなのに言っていることが違う」「学んだ知識が断片的で、実務でどうつなげれば良いかわからない」こうした問題の裏には、業界の構造的な課題が隠されています。 現在の人材育成業界は、専門分野ごとにベンダーが分かれているのが一般的です。

- 「集合研修」に強みを持つベンダー

- 「eラーニングコンテンツ」の制作に強みを持つベンダー

- 「プラットフォーム(LMS)」の開発に強みを持つベンダー

それぞれが高い専門性を持つ一方で、この構造が、導入する企業にとっては大きな負担となっています。なぜなら、これらの優れたサービスを組み合わせて、一貫性のある育成体系を設計する役割は、お客様自身に委ねられてしまうからです。

育成効果は「足し算」ではなく「掛け算」で考える

私たちは、この組み合わせの難しさこそが、多くの企業の育成効果を阻害する根本的な要因だと考えました。だからこそプレセナは、集合研修、eラーニング、アセスメント、そしてそれらを効果的に届けるプラットフォーム(PLS)まで、すべてを自社・自前で開発・提供することにこだわっています。

例えば、このようなアプローチが実現します。

- ハイブリッドラーニングの深化

- 事前にeラーニングで基礎知識をインプット。集合研修当日は、その知識を前提とした実践的なディスカッションやロールプレイングに全時間を集中投下できます。

- 体系的な階層別育成

- 若手向けの「ビジネスライティングの型」から、中堅向けの「プロジェクト推進力」を経て、管理職向けの「組織マネジメント」へと、一貫して社員一人ひとりの長期的な成長をサポートできます。

プレセナは「全体を最適に設計し、実行まで一貫して伴走できるか」という視点で、投資効果を最大化する「掛け算」の実現をサポートします。

まとめ

ここまで、学習スタイル、目的設定、モチベーション維持、効果測定、そして他施策との連携まで、eラーニング選びにおける重要な論点を一つひとつ見てきました。

市場には多種多様なサービスがあふれ、それぞれが魅力的な特長をうたっています。しかし、最も大切なのはそれらが「自社の課題を解決し、社員を成長させ、企業の発展に貢献するか」という一点に尽きます。

最後に、これまでの議論を6つの問いに集約した「最終チェックリスト」をご提案します。

- 投資を成果に変えるための「6つの問い」

- 1. eラーニングで、誰をどうしたいのか明確か?

- 2. 学び方は、社員のレベルに合っているか?

- 3. なぜ学ぶのかを、本人は理解しているか?

- 4. 受講者は、孤独にならず続けられるか?

- 5. 成果は、「実践力」で測れるか?

- 6. その学びは、他の施策とつながっているか?

これらの問いに自信を持って「YES」と答えられないままツールを選んでしまうことこそが、eラーニング導入が失敗に終わる最大の原因です。

私たちプレセナは、創業以来「ビジネススキルの体系化と普及」を通じて企業の発展と個人の成長に貢献する、ということを掲げ、お客様の人材育成を支援してまいりました。

今回提示した6つの問いのすべてに、一貫した哲学と具体的なソリューションでお答えすること。それが、お客様の貴重な投資の効果を最大化するパートナーとしての私たちの使命だと考えています。

もし、私たちの考え方や提供するサービスが、貴社の目指す育成方針と少しでも重なるようでしたら、ぜひ一度お気軽にお声がけください。まずは、貴社が今抱えている課題をお聞かせいただくことから、始めさせていただければ幸いです。